La découverte d’une masse au niveau de l’appareil locomoteur est un motif fréquent de consultation, que ce soit en médecine générale ou en orthopédie. En cas de suspicion de sarcome, le recours à une prise en charge en centre de référence a une influence positive sur la survie du patient. Même si l’éventualité de méconnaître un sarcome est faible, il est important d'orienter le patient dans un réseau spécialisé ce qui peut lui éviter un retard diagnostique ou des exérèses insuffisamment planifiées.

Une clinique parfois faussement rassurante

Il n’est pas possible de différencier cliniquement tumeurs bénignes (lipomes, tumeurs à cellules géantes, neurofibromes…) et malignes. Par ailleurs, de nombreuses pathologies non tumorales, le plus souvent bénignes, peuvent se présenter sous la forme d’un syndrome de masse : certains hématomes, des malformations vasculaires, ou des kystes synoviaux…

On recherchera, à l’anamnèse, un antécédent carcinologique, de radiothérapie ou de certaines formes familiales de neurofibromatose. Une lésion d’un diamètre supérieur à 5 cm, une augmentation récente de volume, un caractère profond sous-fascial sont des signes d’orientation clinique vers la malignité.

À l’examen neurologique, un signe irritatif, nerveux… orientera vers une lésion des fibres ou des gaines nerveuses. Enfin, une adénopathie pourrait être révélatrice d’un lymphome, mais il existe quelques rares sarcomes à progression métastatique ganglionnaire.

L’imagerie ne suffit souvent pas à poser le diagnostic avec certitude

La radiographie simple a surtout l’intérêt d’éliminer une participation osseuse, en recherchant des images de tonalité calcique, retrouvées dans les malformations vasculaires ou les myosites ossifiantes circonscrites. L’échographie, non indispensable, est un examen de débrouillage qui peut orienter, par exemple vers une lésion kystique en présence d’un contenu exclusivement liquidien, ou encore vers une tumeur nerveuse (neurofibrome, schwannome) en cas de raccordement avec un trajet nerveux connu.

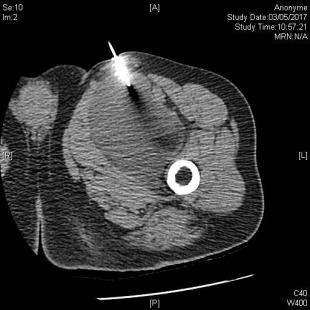

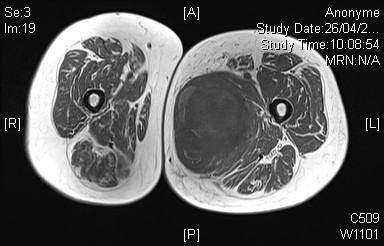

Néanmoins, c’est l’IRM qui est l’examen de référence. Sa version injectée permet de mieux distinguer lipomes, kystes synoviaux, tumeurs à cellules géantes, tumeurs nerveuses ou encore contenant une composante myxoïde (fig. 2 et 3). Mais, dans la majorité des cas, aucun diagnostic de certitude ne peut être obtenu à ce stade et la biopsie sera nécessaire avant d’entreprendre le traitement (fig. 1).

Le trajet de la biopsie, à anticiper

Les biopsies sont essentiellement faites par voie percutanée, leur taux de réponse en milieu spécialisé est de l’ordre de 95 % (méthode des réseaux du sarcome Netsarc). Les biopsies chirurgicales, plus rares, sont indiquées essentiellement pour des raisons techniques, ou lorsqu’il est impossible d’obtenir un résultat exploitable par microbiopsie. Qu’elle soit radioguidée ou chirurgicale, le trajet de la biopsie doit être décidé conjointement par le radiologue et le chirurgien car, en cas de réponse positive au diagnostic de sarcome, ce trajet devra être réséqué avec la lésion (figure 4).

Au total, un centre de référence est absolument nécessaire, tout d’abord pour organiser une biopsie dans de bonnes conditions, après avoir réfléchi à sa voie d’abord, et pour diriger le prélèvement vers un laboratoire habitué à ces diagnostics particuliers.

Une équipe pluridisciplinaire pour les tumeurs malignes

La prise en charge de tumeurs malignes relève essentiellement de la chirurgie. Et ce après bilan d’extension, car la présence de lésions secondaires dès le diagnostic contre-indique habituellement un traitement mutilant. Cela implique une prise en charge pluridisciplinaire médicochirurgicale. Sur le volet chirugical, l’équipe pourra éventuellement se renforcer de chirurgiens vasculaires et plastiques, et l’objectif est de faire une résection large, à la condition que cela soit possible avec des marges satisfaisantes. À l’issue d’une RCP postopératoire et face aux résultats de l’analyse anatomopathologique de la résection, on pourra décider de procéder à un traitement complémentaire, généralement une radiothérapie. Le débat persiste quant à l’intérêt d’une chimiothérapie adjuvante ou néo-adjuvante, comme dans les sarcomes osseux. Les sarcomes des tissus mous ont une agressivité variable et des sensibilités particulières au traitement. La plupart sont regroupés selon leur caractéristique génétique ; 40 % d’entre eux ont une altération spécifique, que ce soit une translocation ou une mutation.

D’après la conférence d’enseignement des Prs et Drs A.Rochwerger et JC Mattei (Aix Marseille université)

Pause exceptionnelle de votre newsletter

En cuisine avec le Dr Dominique Dupagne

[VIDÉO] Recette d'été : la chakchouka

Florie Sullerot, présidente de l’Isnar-IMG : « Il y a encore beaucoup de zones de flou dans cette maquette de médecine générale »

Covid : un autre virus et la génétique pourraient expliquer des différences immunitaires, selon une étude publiée dans Nature