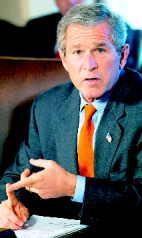

GEORGE W. BUSH continue de dire que, le 30 juin prochain, la souveraineté de l'Irak sera transférée aux Irakiens. L'événement serait historique si le calme régnait dans un pays reconstruit. Aussi bien le transfert ne changera-t-il rien aux responsabilités des Etats-Unis qui seront bien obligés de maintenir en Irak une force d'occupation.

Le département d'Etat n'est pas paralysé. Il s'efforce d'obtenir le concours de l'ONU ; il n'est pas impossible que les Américains consentent à placer leurs effectifs sous l'autorité d'un commandement international.

En même temps, l'envoyé spécial des Nations unies, Lakhdar Brahimi, s'emploie à trouver en Irak les représentants les plus légitimes des croyances et des ethnies pour qu'ils forment un gouvernement malgré leurs différences.

Les semeurs de désordre.

Si de tels progrès étaient possibles (internationalisation du conflit, émergence d'une direction politique), la plupart des Irakiens y seraient sensibles. Le problème vient de milices chiites ou baassistes et des terroristes venus de l'étranger. Il n'en faut pas beaucoup pour semer le désordre, d'autant qu'ils sont bien armés et n'ont aucun scrupule.

M. Bush n'annoncera l'évacuation des forces américaines que lorsqu'au moins un semblant de sécurité sera rétabli. Si ses troupes partaient en pleine bataille, la crédibilité des Etats-Unis, qui a déjà atteint son niveau le plus bas, disparaîtrait pour de longues années.

Le temps presse.

Pour le chef de l'exécutif, le temps presse. Jusqu'aux révélations sur les tortures et les exactions, les sondages lui accordaient une avance sur son rival démocrate, John Kerry. Or le scandale ne peut pas être étouffé ; il va continuer à saper la popularité du président dans les semaines et mois qui viennent, parce que la machine démocratique, propulsée par le contre-pouvoir, marche à plein régime. Dans la presse, à la télévision, les débats se multiplient. Les critiques contre la gestion de l'Irak par l'administration sont de plus en plus virulentes. Le secrétaire à la Défense, Donald Rumsfeld, n'a pas démissionné. Il s'est contenté d'aller à Bagdad, de rendre visite aux détenus de la prison Al Ghraib où ont été commis les sévices les plus graves, et de faire libérer quelques centaines de prisonniers. Ce n'est pas ce qui va apaiser les Irakiens ni satisfaire les Américains.

En outre, l'assassinat de Nicholas Berg est entouré d'un mystère. On ne comprend pas du tout ce que le jeune homme faisait en Irak, pourquoi il avait été détenu par la police irakienne, pourquoi, après sa libération, il n'est pas rentré aux Etats-Unis, pourquoi il n'avait pas de papiers, pourquoi le FBI s'est intéressé à son sort.

Son père accuse le gouvernement de l'avoir sacrifié. Mais dans quel but ?

Rival idéal.

En tout cas, le conflit nourrit des enquêtes, des révélations, des polémiques que M. Bush ne peut pas effacer d'un revers de la main avant les élections de novembre. Sa présence au pouvoir risque de signifier en gros que la politique américaine ne sera pas changée et qu'aucune leçon ne sera tirée du désastre. La seule perspective, ce serait une victoire du candidat démocrate et une nouvelle politique étrangère américaine après le 20 janvier prochain.

John Kerry ne pouvait rêver d'un rival aussi mal en point, aussi engoncé dans une crise grave, aussi vulnérable. Mais M. Bush n'a pas perdu tous ses atouts. Le principal, c'est la remise en marche de l'économie américaine, qui a créé un million d'emplois depuis le début de l'année et a une santé florissante, avec une croissance enviable d'environ 4 % en 2004.

SI BUSH NE PERD PAS LES ELECTIONS, IL FAUT QU'IL S'AMENDE

Il n'a pas non plus perdu le soutien populaire. Le nombre de tués et de blessés américains, l'horreur des prisons ne conduisent pas tous les Américains à désavouer leur président. Ils découvrent en Irak des difficultés qui semblent renforcer leur sentiments patriotiques, ils font corps autour de leur chef. M. Bush qui, à tort ou à raison, continue de représenter à leurs yeux la fermeté face au terrorisme. Bien sûr, cela ne durera pas.

Les erreurs de Kerry.

Le président en exercice mène en outre contre son rival démocrate une campagne extrêmement agressive, à mille lieues de la déontologie et abondamment financée. John Kerry, de son côté, semble s'être contenté de sa victoire aux élections primaires. Il a perdu deux mois de campagne pendant lesquels les Américains auront remarqué la complexité de sa pensée assortie d'un langage plutôt hermétique. C'est un homme qui éprouve une difficulté insurmontable à répondre par oui ou par non à une question simple. Comme en outre son bilan législatif est celui d'un centriste, ce qui veut dire qu'il est à la fois pour la guerre, contre la guerre, pour des mesures sociales mais pas hostile aux entreprises, pour l'avortement mais en préférant parler d'autre chose, il ratisse trop large pour réunir son camp. Face à Bush, il faut un homme qui n'ait pas peur de prendre parti et d'utiliser contre la rhétorique républicaine les arguments les plus clairs. En vérité, il faudrait que John Kerry se ressaisisse, qu'il annonce un programme détaillé, qu'il s'engage à fond, sans craindre de perdre les voix d'Américains qui, de toute façon, ne voteront pas pour lui. Quand il a gagné les élections contre Al Gore en 2004, on savait qui était M. Bush : il était parfaitement prévisible sur l'environnement, sur la religion, sur l'avortement, sur le social, sur ses liens avec le complexe militaro-industriel qui n'a jamais disparu depuis Eisenhower.

Les pires conseils.

Ce qu'on n'avait pas prévu, c'était le 11 septembre. On a cru alors, notamment avec la guerre d'Afghanistan que l'épreuve révélerait le caractère de George W. Bush. En 2002 et 2003, Bush a bénéficié d'une popularité extraordinaire, dont il s'est servi pour envahir l'Irak. L'opinion américaine a pensé qu'il savait ce qu'il faisait, qu'il était invincible. En réalité, il recevait les pires conseils et n'y entendait rien.

Ce président américain peut-il être amendé ? On ne saurait compter sur la seule perspective de sa défaite électorale. Bien qu'il affecte de ne pas être ébranlé par ses revers, il sait fort bien que sa politique unilatérale et se guerre préventive ont échoué. Alors que la Grande-Bretagne reste sa fidèle alliée tout en cherchant une issue, c'est le moment de rechercher des solutions multilatérales.

Pause exceptionnelle de votre newsletter

En cuisine avec le Dr Dominique Dupagne

[VIDÉO] Recette d'été : la chakchouka

Florie Sullerot, présidente de l’Isnar-IMG : « Il y a encore beaucoup de zones de flou dans cette maquette de médecine générale »

Covid : un autre virus et la génétique pourraient expliquer des différences immunitaires, selon une étude publiée dans Nature