11-14 mars 2006 à Atlanta

SI PLUSIEURS ÉTUDES ont déjà démontré qu’un traitement hypocholestérolémiant intensif par une forte dose de statine peut freiner le développement des plaques d’athérome, aucune n’avait apporté la preuve d’une possible régression. C’est pourquoi, les résultats de l’étude ASTEROID (A Study to Evaluate the Effect of Rosuvastatin on Intravascular Ultrasound), menée avec la rosuvastatine, dernière-née de la famille des statines, étaient très attendus.

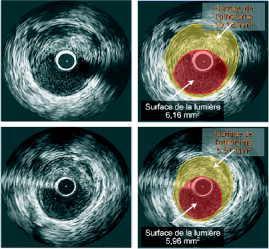

Cet essai a porté sur 507 patients qui devaient subir une coronarographie, motivée le plus souvent par l’existence d’un angor ou d’une épreuve d’effort anormale, et qui n’avaient jamais reçu de statines. L’importance de l’athérome coronarien a été mesurée par échographie endovasculaire (Ivus) sur un segment artériel présentant une sténose comprise entre 20 et 50 % sur une longueur d’au moins 40 mm, avant, puis après vingt-quatre mois de traitement par 40 mg/j de rosuvastatine.

Les résultats, présentés par Steven Nissen, portent sur les 349 patients chez lesquels les critères de jugement de l’étude étaient évaluables.

Ils montrent tout d’abord que la concentration moyenne de LDL cholestérol de départ est passée de 1,30 g/l à 0,608 g/l (soit une baisse de 53,2 % ; p < 0,001) et celle du HDL cholestérol de 0,431 g/l à 0,49 g/l (soit une augmentation de 14,7 % ; p < 0,001). La valeur moyenne de la concentration de LDL cholestérol sous traitement a été inférieure à 0,70 g/l chez 75 % des patients.

Un résultat positif sur tous les critères échographiques.

Mais le résultat le plus important est que les trois paramètres échographiques quantifiant l’importance de l’athérome, dont deux constituaient les critères d’efficacité primaires de l’étude et un le critère de jugement secondaire, se sont améliorés de façon significative (p < 0,001 pour les trois). En effet, le pourcentage du volume de l’athérome sur l’ensemble du territoire examiné a baissé, en moyenne, de 0,98 % et le volume de l’athérome sur les 10 mm les plus atteints de 9,1 %. Le volume total de l’athérome (critère secondaire) a, quant à lui, diminué de 6,7 %.

Le pourcentage du volume de l’athérome sur l’ensemble du territoire examiné et le volume de l’athérome sur les 10 mm les plus atteints ont baissé chez 63,6 % et 78,1 % des patients et ont augmenté chez respectivement 36,4 % et 21,9 % d’entre eux.

Comme l’a précisé Steven Nissen, la régression de l’athérome coronarien a été observée dans pratiquement tous les sous-groupes déterminés avant le début de l’étude et notamment chez ceux ayant maintenu un LDL au-dessus des valeurs médianes et chez ceux ayant maintenu un HDL en dessous des valeurs médianes. La tolérance a été comparable à celle rapportée dans les autres études des statines à fortes doses, mais ne peut être parfaitement appréciée, cet essai ayant la particularité de ne pas avoir eu de groupe témoin. Parmi les 507 patients randomisés, 63 ont dû interrompre l’étude pour événement indésirable et il y a eu 22 syndromes coronaires aigus, ce qui, par ailleurs, ne permet pas d’apprécier l’apport clinique d’une forte diminution du LDL cholestérol. Toutefois, aucun cas de rhabdomyolyse n’a été signalé.

Pour Steven Nissen, il reste maintenant à démontrer que la régression de l’athérome coronarien obtenue en abaissant le LDL cholestérol bien en dessous des valeurs actuellement recommandées et en augmentant le HDL cholestérol grâce à un traitement par une forte dose de rosuvastatine se traduit par un bénéficie clinique en termes de morbi-mortalité. Enfin, selon Steven Nissen, cette étude suggère également que, plutôt que de viser une valeur prédéfinie, il semble aujourd’hui préférable de se fixer comme objectif d’atteindre la concentration de LDL la plus basse possible sans provoquer d’effet indésirable.

D’après la communication de Steve Nissen, Cleveland Clinic, Ohio.

Cette étude a été publiée simultanément sur le site Internet du « Jama » (www.jama.ama-assn.org).

Pause exceptionnelle de votre newsletter

En cuisine avec le Dr Dominique Dupagne

[VIDÉO] Recette d'été : la chakchouka

Florie Sullerot, présidente de l’Isnar-IMG : « Il y a encore beaucoup de zones de flou dans cette maquette de médecine générale »

Covid : un autre virus et la génétique pourraient expliquer des différences immunitaires, selon une étude publiée dans Nature