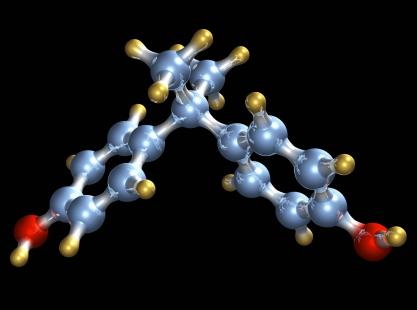

Deux chercheurs de San Diego, Michael Baker et Charlie Chandsawangbhuwana, viennent de montrer que le MBP, un métabolite du bisphénol A (BPA), se lie au récepteur estrogène très fortement, de 500 à 1 000 fois plus solidement que le BPA lui-même. Cette nouvelle étude publiée dans « PLoS One » apporte la preuve par cristallographie que le bisphénol A est indirectement un perturbateur endocrinien par le biais de son métabolite le (4-methyl-2,4-bis [4-hydroxyphenyl]pent-1-ene) ou MBP.

Par cristallographie

Les auteurs ont repris une découverte de 2004 réalisée par Shin’ichi Yoshihara (Hiroschima) qui montrait que le MBP produit du métabolisme hépatique du BPA possède une affinité jusqu’à 1 000 fois supérieure à celle du BPA pour le récepteur estrogène. Baker et Chandsawangbhuwana ont créé un modèle tridimensionnel de MBP et de BPA confronté à une structure cristalline du récepteur à l’œstradiol. Ils montrent ainsi que la structure plus longue du MBP lui permet de se lier fortement avec le récepteur estrogénique par chacune de ses terminaisons, de la même façon que l’estradiol. En revanche, le BPA de taille plus courte n’entre en contact que par une seule de ses extrémités avec le récepteur ce qui expliquerait selon les chercheurs cette moindre affinité pour le récepteur.

« En d’autres termes, le MBP se saisit du récepteur à deux mains alors que le BPA le fait d’une main », a expliqué le Dr Baker.

Des pistes thérapeutiques

Les recherches à venir vont maintenant s’intéresser à doser les MBP urinaire et plasmatique de patients dont on soupçonne d’avoir des problèmes de santé liés au bisphénol A. D’autres explorent des pistes thérapeutiques où il est utile de bloquer les récepteurs estrogènes comme dans les cancers de la prostate et du sein.

Plos One, 4 octobre, 3D Models of MBP, a Biologically Active Metabolite of Bisphenol A, in Human Estrogen Receptor α and Estrogen Receptor ß

Pause exceptionnelle de votre newsletter

En cuisine avec le Dr Dominique Dupagne

[VIDÉO] Recette d'été : la chakchouka

Florie Sullerot, présidente de l’Isnar-IMG : « Il y a encore beaucoup de zones de flou dans cette maquette de médecine générale »

Covid : un autre virus et la génétique pourraient expliquer des différences immunitaires, selon une étude publiée dans Nature