REFERENCE

La pression pulsée

Il est à présent admis que, chez les hypertendus lors de la deuxième moitié de la vie, la PAS (systolique) est un meilleur facteur prédictif du risque cardio-vasculaire que la PAD (diastolique). En effet, le risque de survenue d'un accident coronaire est d'autant plus élevé que la PAS est augmentée. Cependant, pour une même valeur de PAS, ce risque est d'autant plus grand que la PAD est plus basse, c'est-à-dire que la pression pulsée (PP [différentielle entre PAS et PAD]) est plus élevée ( cf. figure 1).

La pression pulsée est très intéressante, car elle représente un meilleur facteur pronostique que la PAS. En effet, elle est un prédicteur indépendant des événements cardio-vasculaires : pour un même âge et les mêmes autres facteurs de risque, plus la PP est ample et plus le risque est élevé chez un patient donné.

La rigidité, critère intermédiaire essentiel

La rigidité artérielle est un déterminant majeur de la relation entre la PP et la survenue d'événements cardio-vasculaires, mortels ou non.

Les résultats de trois études épidémiologiques récentes, dont le suivi moyen est de dix ans, indiquent pour la première fois que le taux de mortalité globale et cardio-vasculaire est le plus élevé chez les hypertendus ayant la rigidité artérielle - mesurée par la vitesse de l'onde de pouls (VOP) carotido-fémorale - la plus importante.

La première étude montre que la rigidité artérielle est un facteur prédictif de mortalité globale, et ce indépendamment des antécédents cardio-vasculaires, du diabète et de l'âge. Après les mêmes ajustements, la rigidité artérielle est également un facteur hautement prédictif de la mortalité cardio-vasculaire (risque x 1,5).

Corrélations entre rigidité et insuffisance coronaire

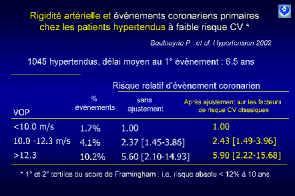

La deuxième étude - essai de morbi-mortalité - a évalué le risque de survenue d'une insuffisance coronaire chez 1 045 hypertendus (suivi moyen : cinq ans). Lors de l'inclusion, le score de risque de Framingham et la VOP ont été évalués.

Les résultats montrent que, chez l'ensemble des patients, plus la rigidité artérielle est forte, plus le risque relatif d'accidents coronaires est élevé.

Cette relation persiste après ajustement pour le score de Framingham et pour tous les facteurs de risque cardio-vasculaires : le risque est presque multiplié par trois chez les patients ayant la rigidité la plus élevée.

Mais, bien plus important, chez les patients considérés comme étant à faible risque, selon le score de Framingham, le risque coronarien est particulièrement accru (x 2,37 à x 5,60) ( cf. figure 2).

La même corrélation a été observée en ce qui concerne les autres événements cardio-vasculaires.

Ainsi, la valeur de la VOP est très discriminante, puisque plus elle est élevée et plus le risque de morbi-mortalité coronaire est important chez les hypertendus.

Enfin, la troisième étude, portant sur 1 715 hypertendus suivis pendant huit ans en moyenne, a montré que la VOP carotido-fémorale est un facteur prédictif indépendant de la mortalité par accident vasculaire cérébral.

La paroi artérielle, organe-cible

La rigidité artérielle accrue, tout comme l'HVG, apparaît ainsi comme le reflet d'une atteinte d'un organe-cible : les gros troncs artériels.

Les hypertendus ayant la rigidité la plus élevée, même s'ils sont considérés comme étant à faible risque, selon le score de Framingham, sont à très haut risque de morbi-mortalité cardio-vasculaire, au même titre que les hypertendus diabétiques.

La mesure de la rigidité artérielle devrait faire partie de l'évaluation du risque chez tous les patients. Chez le médecin généraliste, elle peut aisément être évaluée indirectement par la mesure de la PP. Le cardiologue utilisera plus volontiers la mesure de la VOP.

Les anti-HTA les plus efficaces

Un des grands principes du traitement médicamenteux de la rigidité artérielle consiste à abaisser la PA moyenne, pour diminuer la mise en tension des éléments rigides de la paroi artérielle, comme le collagène. Tous les anti-HTA - bêta-bloquants (sauf ceux n'ayant pas d'activité sympathomimétique directe), IEC, antagonistes de l'angiotensine II, antagonistes calciques et diurétiques - ont des effets comparables pour améliorer la rigidité artérielle, dès lors qu'ils diminuent suffisamment la PA.

Le deuxième volet concerne le contrôle des autres facteurs de risque cardio-vasculaires, comme le diabète.

Traitements disponibles et en développement

Un troisième volet consiste à corriger les anomalies structurales de la paroi artérielle, responsables d'une rigidité excessive, indépendamment de la baisse tensionnelle. En effet, la rigidité artérielle dépend non seulement de la quantité des éléments élastiques de la paroi et des composants rigides (collagène), mais aussi de leur organisation tridimensionnelle les uns par rapport aux autres.

L'association d'un IEC à un diurétique non seulement abaisse la PA, mais agit sur les cibles de la paroi artérielle. Ce couple est très efficace.

Les produits les plus étudiés pour leur action sur les fibres de collagène et la matrice extra-cellulaire sont les IEC, les antagonistes de l'angiotensine II et les antialdostérones.

Une autre approche consiste à cibler les cellules musculaires lisses vasculaires et à induire une relaxation du muscle lisse par les dérivés nitrés, les donneurs de monoxyde d'azote (NO) et les inhibiteurs mixtes de l'endopeptidase neutre et de l'enzyme de conversion.

A ce jour, une des rares molécules a avoir démontré, chez des hypertendus d'âge moyen, qu'elle améliore la compliance artérielle sans modifier la PA moyenne, est l'ALT711, un « casseur » des pontages des fibres d'élastine et de collagène, induits par les produits de glycation avancée (AGE).

Etudes sur la valeur pronostique de la rigidité

Seules de vastes études cliniques au long cours (de trois à quatre ans) autorisant une puissance statistique importante et menées chez des hypertendus à rigidité artérielle élevée mais considérés comme étant à risque intermédiaire ou faible d'après les critères de risque habituels permettront, d'une part, d'observer les effets des anti-HTA sur le remodelage de la paroi de l'artère et, d'autre part, de préciser la valeur pronostique de la baisse de la rigidité artérielle, sur des critères combinés ou indépendants.

D'après un entretien avec le Pr Stéphane Laurent (hôpital européen Georges-Pompidou et unité INSERM EMI 0107, Paris) dans le cadre des Premières rencontres franco-italiennes de l'hypertension, sous l'égide des Sociétés française et italienne d'hypertension artérielle

HTA, une maladie de la microcirculation et des gros troncs

Dans l'HTA coexistent une maladie des résistances périphériques et une maladie des gros troncs artériels.

Les petites artères et la microcirculation gouvernent la PAD.

La PAS est gouvernée, à l'état normal, par la rigidité artérielle des gros troncs artériels.

Les artères centrales : essentiellement l'aorte thoracique, du fait de ses propriétés élastiques, qui est responsable de 80 % de la compliance artérielle. Quand la pression artérielle moyenne (PAM) augmente, les éléments les plus rigides de l'artère - les fibres collagènes - sont mis en charge, ce qui la rigidifie comme un filet inextensible.

Les artères distales : elles interviennent dans le tonus vasculaire et sont l'une des localisations préférentielles de l'athérosclérose. Si elles sont hypertoniques, elles génèrent des ondes de réflexion de façon prématurée : en revenant trop rapidement au cur, ces ondes télescopent en début de systole les ondes incidentes normales, ce qui accroît la pression pulsée aortique.

La vitesse de l'onde de pouls (VOP) : c'est la vitesse de propagation, le long de l'aorte, de l'ébranlement de la paroi artérielle induit par l'éjection cardiaque. La VOP est, en temps normal, de 10 m/s, vitesse considérablement plus rapide que la vitesse de déplacement du sang.

Pause exceptionnelle de votre newsletter

En cuisine avec le Dr Dominique Dupagne

[VIDÉO] Recette d'été : la chakchouka

Florie Sullerot, présidente de l’Isnar-IMG : « Il y a encore beaucoup de zones de flou dans cette maquette de médecine générale »

Covid : un autre virus et la génétique pourraient expliquer des différences immunitaires, selon une étude publiée dans Nature