CONGRES HEBDO

L A resténose après angioplastie coronaire reste une limite de la stratégie de revascularisation coronaire percutanée. Une resténose peut ainsi survenir en moyenne dans 30 % des cas après angioplastie coronaire par ballonnet seul conduisant à une nouvelle revascularisation coronaire chez environ 20 % des patients. Dans certains cas, comme par exemple lorsque l'artère coronaire a un diamètre supérieur à 2,5 mm, l'implantation d'un stent est une technique validée pouvant diminuer l'incidence de la resténose : l'incidence de celle-ci sur le plan angiographique est alors en moyenne de 20 % conduisant à une nouvelle revascularisation coronaire chez 10 à 15 % des patients. Ainsi, le risque de récidive persiste après implantation d'un stent coronaire et la nouvelle lésion est dénommée resténose intrastent. Elle pose encore un défi thérapeutique car, comme le précise au « Quotidien » le Dr François Diévart (Dunkerque) : « Plusieurs essais thérapeutiques ont évalué diverses stratégies de traitement de la resténose intrastent et, quelle que soit la technique utilisée, les résultats de ces études font état d'un risque de nouvelle resténose supérieur à 50 % : le risque de récidive après traitement d'une resténose intrastent est en effet supérieur au risque de resténose après une première angioplastie coronaire. »

Quelle stratégie adopter en cas de resténose intrastent, la nouvelle lésion pouvant parfois être plus complexe que la lésion initiale en étant plus longue et diffuse, voire déborder la longueur du segment artériel stenté ?

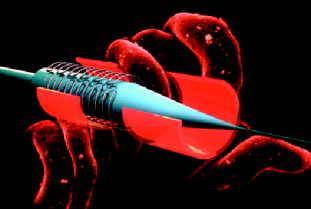

Depuis la fin des années quatre-vingt, un nouveau concept a émergé, sous le nom de brachythérapie intracoronaire, consistant en une irradiation locale dont l'effet est de diminuer l'hyperplasie intraluminale consécutive au geste d'angioplastie.

Il existe deux sources de rayonnement pouvant être appliquées par voie endocoronaire : le rayonnement gamma (iridium 192), plus évalué et relativement complexe d'utilisation, et le rayonnement bêta (phosphore 32). « L'irradiation intracoronaire a rapidement était soumise à une large évaluation clinique, mais certains problèmes qui lui sont propres ne sont pas encore résolus, comme la dose à appliquer, la profondeur de pénétration du rayonnement à obtenir », précise le Dr F. Diévart. Il nous apprend aussi que « les essais jusqu'ici aboutis sont tous concluants sur un point : l'application d'une irradiation lors d'une procédure d'angioplastie pour resténose intrastent d'une artère coronaire native permet de diviser par deux le risque de récidive au site dilaté. Cette technique, dans cette indication spécifique, est ainsi maintenant proposée dans neuf centres de cardiologie interventionnelle en France. »

Des études comparatives contre placebo

Les résultats de deux nouveaux essais attendus ont été présentés à l'ACC 2001.

L'étude SVG-WRIST (Washington Radiation for In-Stent Restenosis Trial for Saphenous Vein Grafts) avait pour but d'évaluer si l'irradiation intracoronaire permet de diminuer le risque de récidive de sténose lorsqu'elle est appliquée à une resténose intrastent survenant sur un stent implanté pour traiter une lésion survenue sur un pontage coronaire saphène (présentation de Ron Waksman, Wasington DC). Les 120 patients inclus dans cet essai ont été randomisés pour recevoir soit une brachythérapie réelle, soit une brachythérapie leurre qui servait de placebo. La source de radiothérapie consistait en un cordon portant des grains d'iridium 192 (émetteur de radiations gamma), placés temporairement à l'aide d'un cathéter à l'intérieur du greffon saphène, stenté resténosé. Au terme d'un suivi de six mois, les résultats de cette étude concordent tout à fait avec ce à quoi l'on pouvait s'attendre au vu des résultats déjà obtenus dans les resténoses intrastent des artères coronaires natives : ils montrent une réduction du taux de resténose à six mois, qui tombe à 30 %. « Ce résultat est important puisqu'il étend à la prise en charge de la resténose intrastent des pontages saphènes le bénéfice de la radiothérapie intracoronaire », explique le Dr Diévart, « or cette situation clinique pose un problème délicat puisqu'il s'agit de patients ayant déjà eu une chirurgie de revascularisation coronaire par pontage, ayant ensuite développé une sténose d'un pontage, puis ayant eu une angioplastie avec stent et, enfin, ayant développé une nouvelle sténose dans le stent. Et il est démontré que la prise en charge de ce problème par les techniques de revascularisation percutanée expose à un taux de resténose particulièrement élevé, proche de 60 % à six mois ».

En complément de toute angioplastie coronaire

Si les résultats de l'étude SVG-WRIST confirment une hypothèse dont la plausibilité était déjà forte, les résultats de l'étude « Beta-Cath System Trial » étaient extrêmement attendus car cet essai s'attaquait à un domaine majeur en évaluant la réponse possible à la question suivante : « Est-ce que l'application systématique d'une irradiation intracoronaire lors d'une angioplastie coronaire avec ou sans stent, et sur des lésions de novo , permet de réduire l'incidence de la resténose » Les résultats d'un tel essai sont d'une grande importance car si la réponse à cette question est positive, il faudra alors envisager l'application large de la brachythérapie comme complément de toute angioplastie coronaire.

D'après le Dr Richard Kuntz (Brigham and Women's Hospital, Boston), investigateur principal, « Beta-Cath » est la première étude ayant un pouvoir statistique suffisant pour tester la brachythérapie dans cette situation clinique. Parmi les patients inclus dans cet essai, la moitié a eu une angioplastie par ballonnet seul et l'autre moitié une angioplastie associée à la pose d'un stent. Chaque groupe a été partagé en deux pour recevoir ou non une irradiation par rayons bêta.

Les résultats de cette étude montrent que, dans le groupe ayant eu une angioplastie par ballonnet seul, l'irradiation ne modifie pas l'incidence de la resténose et que, chez les patients stentés, l'irradiation induit une évolution plus péjorative, avec une resténose sur le segment d'artère adjacent au segment stenté.

Pause exceptionnelle de votre newsletter

En cuisine avec le Dr Dominique Dupagne

[VIDÉO] Recette d'été : la chakchouka

Florie Sullerot, présidente de l’Isnar-IMG : « Il y a encore beaucoup de zones de flou dans cette maquette de médecine générale »

Covid : un autre virus et la génétique pourraient expliquer des différences immunitaires, selon une étude publiée dans Nature