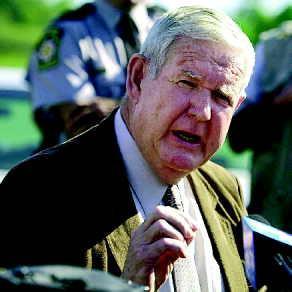

REPRÉSENTANT DÉMOCRATE, John Murtha a soutenu l'engagement militaire des Etats-Unis en Irak jusqu'au 17 novembre 2005. Ce jour-là, il a déclaré qu'il s'agissait d' « une politique erronée, enveloppée dans une illusion ». Les démocrates ont ouvert le débat à la Chambre des représentants ; touchés au vif, des républicains les ont accusés d'être des lâches, prêts à la trahison. Argument que brandit de façon routinière l'exécutif américain et qui plonge l'opposition dans une saine colère.

John Murtha, au demeurant, n'est ni un pacifiste ni un lâche. Et ses amis ont eu tôt fait de rappeler qu'il avait été blessé au combat au Vietnam, alors que le vice-président, Dick Cheney, a bénéficié de cinq sursis et ne s'est jamais battu. Ce qui ne l'empêche pas d'être un va-t-en guerre.

La scène qui s'est déroulée à la Chambre, et au cours de laquelle la majorité et l'opposition ont failli en venir aux mains, n'est pas sans précédent, mais n'est pas courante. Elle montre que la guerre d'Irak divise les Américains aussi sûrement que la guerre du Vietnam les a divisés, avec la même constante : c'est l'opposition populaire et non parlementaire qui s'est manifestée la première. Et c'est dans ce contexte de refus que, peu à peu, la vérité est apparue sur les manipulations de l'opinion par le gouvernement, sur les tortures infligées aux détenus, sur les transports clandestins de prisonniers dans des pays qui pratiquent la torture sans honte, sur les méthodes des conseillers du président et du vice-président pour discréditer les opposants à la guerre.

EN IRAK, L'AMÉRIQUE N'EST PLUS UNE PARTIE DE LA SOLUTION, MAIS UNE P19ARTIE DU PROBLÈME

Un Bush discrédité.

La guerre a en outre discrédité les Etats-Unis dans une bonne partie du monde. Le voyage du président Bush en Amérique latine, où il a été hué et traité de tous les noms par Hugo Chavez, le président du Venezuela, a été un fiasco ; M. Bush voulait conclure un accord de libre-échange continental, il en a été pour ses frais. Il n'a pas été mieux accueilli en Asie, où il a essayé de faire la leçon aux Chinois sur les droits de l'homme (encore faudrait-il qu'il les respecte lui-même), ce qui a aussitôt glacé ses interlocuteurs. Tandis que les Sud-Coréens, à leur tour séduits par l'antiaméricanisme, bien qu'ils doivent la paix et la sécurité aux Etats-Unis depuis plus de cinquante ans, lui tenaient la dragée haute.

Bref, M. Bush constate une érosion profonde de sa popularité dans son pays et une chute du prestige américain à l'étranger, où on ne voit plus de dirigeants exprimer leur déférence à l'égard de la plus grande puissance du monde. M. Bush doit cette évolution fort négative aux choix politiques qu'il a faits et qui sont très différents de ce qu'on attend en général d'un président républicain. Sans doute mesure-t-il amèrement la chute de sa popularité ; il ne la doit pas qu'à lui-même. Il réalise probablement qu'il est très mal conseillé, notamment par Dick Cheney, personnage étrange et secret, qui refuse de communiquer alors que c'est son devoir et qui a beaucoup pesé en faveur d'une guerre dont on sait aujourd'hui qu'elle a été lancée sans raison.

Or le premier conseiller de M. Cheney n'est autre que L. Lewis (« Scooter ») Libby, mis en examen par un juge pour avoir révélé à des journalistes le nom d'un agent de la CIA sur le terrain. Comme l'expliquent les éditorialistes, cette affaire concerne bien la guerre en Irak : un diplomate américain, du nom de Joseph Wilson, s'était rendu au Niger pour y vérifier des rumeurs sur une vente d'uranium à Saddam Hussein. Il est revenu convaincu que cette transaction n'avait jamais eu lieu. Il l'a fait savoir à la CIA. La guerre eut lieu quand même, et M. Wilson a révélé dans un article publié par le " New York Times " les résultats négatifs de sa mission au Niger.

Agent secret.

C'est alors que, pour discréditer Joseph Wilson, quelqu'un a indiqué qu'il était l'époux de Valerie Plame, agent secret de la CIA, et que Mme Plame avait suggéré à ses supérieurs d'envoyer son mari au Niger parce qu'il avait les compétences requises.

Mme Plame est un agent under cover, c'est-à-dire que son identité doit être tenue secrète ; elle est protégée en outre par une loi récente. Et c'est au nom de cette loi qu'un procureur poursuit le conseiller de M. Cheney.

Que montre cet épisode compliqué de la vie politique à Washington ? Que le pouvoir est prêt à commettre un crime fédéral (en révélant l'identité d'un agent secret) pour discréditer aux yeux de l'opinion ceux qui critiquent sa politique irakienne. Et que la guerre a été déclenchée en dépit des informations les plus sérieuses relatives à l'absence d'armes de destruction massive en Irak.

L'affaire Wilson-Plame, la mise en examen de Libby, le rôle occulte du vice-président, le nombre croissant de tués en Irak, le réveil de l'opposition démocrate, la volonté du peuple américain d'en finir avec un conflit qui empoisonne la société, tout cela a conduit M. Bush à envisager à contrecœur un retrait progressif de ses troupes en Irak.

L'enjeu est capital : car le retrait risque de livrer l'Irak à une longue et sanglante guerre civile, au terme de laquelle pourrait s'installer un pouvoir hostile aux Etats-Unis. Autrement dit, l'après-Saddam serait pire, pour l'Amérique, que l'époque de Saddam.

Pour l'Amérique, mais aussi pour nous tous. Le chef de l'état-major français, le général Hervé Bentégeat, a récemment déclaré que les alliés de l'Amérique, donc la France, ne pouvaient pas ne pas l'aider à finir son travail en Irak. C'est seulement si un gouvernement démocratique stable s'installe à Bagdad, avec un minimum de sécurité pour la population irakienne, que les Etats-Unis auront accompli leur mission.

Le danger, c'est qu'ils s'en aillent trop tôt.

Mais, comme le disent aujourd'hui beaucoup d'observateurs, " l'Amérique n'est plus une partie de la solution, elle est une partie du problème ". Ceux-là estiment que le nombre d'actes terroristes diminuera après le départ des soldats américains. Peut-on les croire ?

Pause exceptionnelle de votre newsletter

En cuisine avec le Dr Dominique Dupagne

[VIDÉO] Recette d'été : la chakchouka

Florie Sullerot, présidente de l’Isnar-IMG : « Il y a encore beaucoup de zones de flou dans cette maquette de médecine générale »

Covid : un autre virus et la génétique pourraient expliquer des différences immunitaires, selon une étude publiée dans Nature