La révolution TVT

De très nombreuses techniques chirurgicales de traitement de l'incontinence urinaire d'effort (IUE) ont été décrites. Jusqu'en 1995, l'intervention de Burch était considérée comme la référence. Son principe était celui d'une colposuspension réalisée par laparotomie ou coelioscopie : il s'agissait de suspendre le vagin par deux points de chaque côté du col vésical aux ligaments de Cooper (situés de part et d'autre de la face postérieure de la symphyse pubienne). En 1995, Ulmsten a élaboré une théorie de la continence, dans laquelle l'urètre est « écrasé » contre la paroi vaginale antérieure lors des efforts. En cas d'incontinence, l'idée était alors de renforcer la paroi vaginale sous-urétrale déficiente à l'aide d'une bandelette prothétique. Pour assurer le positionnement et la résistance dans le temps de ce renfort, et pour simplifier sa mise en place, Ulmsten a choisi d'utiliser une bandelette de Prolène R (polypropylène tricoté), faufilé dans les tissus de voisinage, et dont la structure permet un effet «peau de phoque» ou «Velcro». Afin d'avoir une grande surface de contact avec les tissus environnants, la bandelette passe de chaque côté de l'urètre, puis derrière la symphyse pubienne dans l'espace de Retzius avant de ressortir à la peau dans le mont de Vénus. Grâce à une incision sous-urétrale de 2 cm et une courte dissection para-urétrale, le passage se fait à l'aide d'aiguilles courbes à usage unique serties à chacune des extrémités de la bandelette. Dans sa portion sous-urétrale, la bandelette est placée sans tension, ce qui permet de conserver une mobilité urétrale normale afin d'éviter les troubles urinaires (dysurie, urgences, instabilité vésicale).

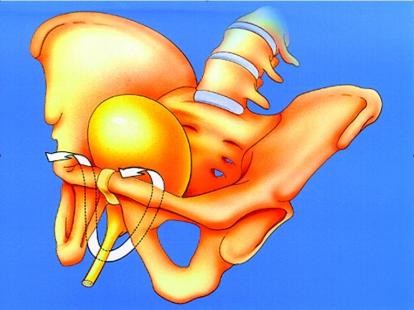

Le TVT rétro-pubien était né (figure n° 1). Ses avantages paraissent d'emblée évidents : simplicité et rapidité de la pose, intervention par voie vaginale, réalisable sous anesthésie locale, morbidité faible. Son succès a été immédiat et cette technique a complètement supplanté le Burch. Les études montrent que le TVT a au moins d'aussi bons résultats que le Burch (de 85 à 95 % de guérisons), avec un taux de complications très faible, et il est rapidement devenu la technique de référence.

Les évolutions

Le passage rétropubien du TVT expose à un risque de plaie vésicale, retrouvé dans 1 à 10 % des cas. Celles-ci sont diagnostiquées par cystoscopie peropératoire et n'ont aucune incidence sur les résultats. En cas de passage transvésical, il suffit de retirer l'aiguille et de la repositionner. Il n'est pas nécessaire de suturer la brèche vésicale, ni de laisser en place une sonde urinaire à demeure. En revanche, la cystoscopie peropératoire est obligatoire pour ne pas méconnaître une telle complication. Afin de limiter le risque de plaie vésicale, Delorme a décrit la voie transobturatrice (TOT = Trans Obturator Tape) : la bandelette sous-urétrale est faufilée latéralement derrière la branche ischio-pubienne, traverse le trou obturateur dans son coin supéro-interne et sort à la peau dans le pli de l'aine (figure n° 2). Le passage transobturateur peut se faire de dedans en dehors ou de dehors en dedans. De nombreuses firmes pharmaceutiques ont développé des kits, avec des aiguilles de courbure spécifique (certaines hélicoïdales) afin de faciliter le passage transobturateur, et avec des matériaux prothétiques variés.

Les études montrent que la voie transobturatrice offre les mêmes résultats que le TVT rétropubien, mais sans risque vésical, et donc sans nécessité de contrôle cystoscopique peropératoire. Il ne semble pas y avoir de différence de résultat selon le mode de pose de ces frondes transobturatrices. Ces techniques sont actuellement devenues la référence pour le traitement chirurgical de l'IUE. Toujours dans l'idée d'éviter le risque vésical, il a été proposé de passer la bandelette en prépubien ; cette technique offre de moins bons résultats et ne s'est pas développée.

Le passage transobturateur n'est cependant pas sans risque ni inconvénient, essentiellement du fait de la proximité du pédicule vasculo-nerveux obturateur et de ses branches, et du nerf pudendal à la face postérieure de la branche obturatrice. Des variations anatomiques imprévisibles pourraient exposer à des lésions de ces pédicules. De plus, le point de sortie dans l'aine au travers de l'insertion des muscles adducteurs peut engendrer des douleurs postopératoires à la face interne des cuisses, le plus souvent peu intenses et régressives en quelques jours. Afin de supprimer le passage transobturateur, de nouvelles techniques apparaissent. La bandelette sous-urétrale est très courte et ses extrémités sont simplement placées au contact de la branche ischio-pubienne. Le maintien est assuré par un alliage de matériaux prothétiques qui assure une accroche solide dans les tissus. Les dissections sont donc minimes, et les risques de lésion des organes de voisinage encore plus limités en théorie. Le caractère mini-invasif de ces techniques permet leur réalisation sous anesthésie locale avec sortie précoce de la patiente. Ces techniques sont encore en cours d'évaluation.

Les matériaux

De nombreux matériaux prothétiques souples sont utilisés, en particulier dans le cadre de la chirurgie des hernies de la paroi abdominale. Leur application en chirurgie gynécologique n'est pas sans risque car la cavité vaginale est septique, et certains de ces matériaux ne sont pas adaptés : du fait de leur composition chimique, de la structure du fil (mono- ou multifilament), de leur assemblage (tricotage, collage…), certains sont très sensibles à l'infection et peuvent empêcher l'action des systèmes immunitaires. L'expérience montre que seul le polypropylène monofilament tricoté est adapté. Les autres matériaux exposent à des risques de défaut de cicatrisation vaginale et d'infection de la bandelette. Il peut s'agir d'une infection locale en regard de l'incision vaginale, mais l'infection peut se propager le long de la bandelette et se manifester par un abcès au niveau du point de sortie cutané. Ces complications peuvent survenir plusieurs années après la pose. Les firmes pharmaceutiques ont désormais abandonné tout autre matériau que le polypropylène monofilament tricoté pour la chirurgie par voie vaginale.

Cependant, de nombreuses femmes ont été opérées avec des bandelettes à risque. Chez toute patiente présentant, après une cure d'IUE, des signes d'irritation vésicale, des leucorrhées, des douleurs, un abcès périnéal ou de la racine de la cuisse, le diagnostic d'exposition surinfectée de la bandelette doit être évoqué. Il faut alors adresser la patiente au chirurgien qui a opéré la patiente afin qu'il la prenne en charge. L'ablation de la prothèse, en partie ou en totalité, peut être difficile et nécessiter des interventions itératives.

Conclusion

Les frondes prothétiques sous-urétrales sont devenues la méthode de référence pour la cure de l'IUE de la femme. Après le classique TVT rétropubien, les techniques les plus utilisées utilisent la voie transobturatrice. Les résultats sont excellents, avec 85 à 95 % de succès. Les complications sont rares et les suites opératoires simples grâce à leur caractère mini-invasif. De nouvelles techniques encore moins invasives sont en cours d'évaluation. Concernant le matériau, seul le polypropylène monofilament tricoté doit être utilisé, d'après les données actuelles.

Pause exceptionnelle de votre newsletter

En cuisine avec le Dr Dominique Dupagne

[VIDÉO] Recette d'été : la chakchouka

Florie Sullerot, présidente de l’Isnar-IMG : « Il y a encore beaucoup de zones de flou dans cette maquette de médecine générale »

Covid : un autre virus et la génétique pourraient expliquer des différences immunitaires, selon une étude publiée dans Nature