PRATIQUE

Urgence

Etant donné l'absence de traitement curatif et la contagiosité de cette infection, des mesures précises de prise en charge des patients suspects de fièvre jaune sont à prendre en urgence. Tout sujet non immunisé vivant en zone d'endémie ou l'ayant quitté depuis moins d'une semaine et qui présente un tableau clinique fébrile de début brutal avec céphalées, myalgies, rachialgies et vomissements, doit être considéré comme suspect de fièvre jaune, isolé et mis sous moustiquaire.

Le malade ne doit pas être évacué. Les prélèvements à visée diagnostique doivent être faits et expédiés rapidement vers un laboratoire de référence.

Mesures de protection sanitaire

En cas de confirmation, ce cas doit être déclaré aux autorités pour mise en place de mesures de protection sanitaire autour de la région atteinte. La désinsectisation de la zone est effectuée, et la vaccination de la population vivant autour du malade est entreprise.

Traitement purement symptomatique

Le traitement de la fièvre jaune est purement symptomatique. Aucun antiviral n'est actuellement efficace. Il faut maintenir la volémie du sujet, éventuellement lui administrer une transfusion en cas de déperdition sanguine importante, donner des fébrifuges et des antalgiques en évitant l'acide acétylsalicylique. Le personnel soignant doit se protéger dans la manipulation du sang et des liquides biologiques qui sont très contagieux.

Moustiquaire

L'utilisation de moustiquaires doit être la plus large possible pour éviter la transmission par piqûre de moustique.

Prévenir le risque de fièvre jaune est un problème de santé publique connu de longue date. La fièvre jaune comme le paludisme a été un frein majeur aux installations de comptoirs en zone d'endémie et aux expéditions militaires et scientifiques. De nombreux exemples jalonnent l'histoire. Les troupes de Napoléon III en firent les frais au Mexique (1 410 morts de la fièvre jaune alors que 330 hommes furent tués au combat). Le creusement du canal de Panama nécessita une démoustication intensive pour enrayer les épidémies de fièvre jaune et de paludisme qui décimaient les équipes d'ouvriers. Nous citerons également, parmi les épidémies qui affectèrent l'Afrique au siècle dernier, celle du Sénégal qui sévit de 1878 à 1881 faisant des milliers de morts dont 685 Européens sur les 1 300 qui y étaient installés. Parmi ceux-ci, 22 médecins et pharmaciens militaires en moururent.

La fièvre jaune hantait aussi les grands ports aux XIXe siècle. Les habitants redoutaient ces navires venus des terres lointaines véhiculant ces fièvres mortelles. De grandes épidémies portuaires ont été décrites (New York, Philadelphie, Barcelone). En France, Brest fut atteint en 1802, Marseille en 1821. En 1861, le navire « Anne Marie », en provenance de Cuba, accostait à Saint-Nazaire. Dans les jours qui suivirent, 53 malades furent atteints de la fièvre jaune et 28 en moururent.

Vaccination

Le risque a évolué mais reste présent. Le sujet non immun est toujours exposé à ce danger. L'enfant vivant en zone d'endémie est souvent immunisé à l'occasion d'une forme mineure de la maladie.

La vaccination a changé le faciès de cette endémie, tant pour les populations que pour le voyageur qui peut être protégé de manière efficace.

Dès 1932, de grandes campagnes de vaccination permirent d'enrayer les épidémies meurtrières en Afrique francophone grâce au vaccin produit par l'Institut Pasteur. Il s'agissait d'un vaccin obtenu à partir d'un broyat de cerveau de souris inoculée par une souche vivante atténuée dite « souche française neurotrope » ; thermostable et très efficace, il avait pour inconvénient majeur le risque de réactions neuroméningées sévères en particulier chez l'enfant de moins de 10 ans.

Le vaccin préparé à partir de la souche 17D sur embryon de poulet fut mis au point en 1937. Très bien toléré, il présentait l'inconvénient d'être fragile, devant être conservé lyophilisé à - 20°C et utilisé dans l'heure qui suivait la réhydratation. En 1981, la thermostabilité de ce vaccin était obtenue, ce qui facilite grandement sa conservation et son utilisation. Les effets secondaires sont rares ; parfois il existe une réaction fébrile au 5e jour. On ne note que 18 cas d'encéphalite pour 200 millions de doses administrées. Cependant, la vigilance doit rester de mise dans l'administration large de ce vaccin vivant, témoins ces six décès par défaillance polyviscérale dont quatre aux Etats-Unis et deux au Brésil constatés au décours d'une vaccination antiamarile et rapportés dans la presse en 2001. Il est contre-indiqué chez le nourrisson avant l'âge de 6 mois, chez la femme enceinte et chez l'immunodéprimé avéré. La séropositivité VIH asymptomatique n'est pas une contre-indication. L'allergie à l'ovalbumine doit rendre prudent dans son administration. Après reconstitution, on inocule 0,5 ml de la suspension par voie sous-cutanée. La validité débute dix jours après son administration. Elle est immédiate s'il s'agit d'une revaccination. La durée de protection légale est de dix ans mais dans les faits elle pourrait dépasser vingt ans.

Ce vaccin est administré dans le cadre du programme élargi des vaccinations (PEV) dans les pays situés en zone d'endémie, selon les recommandations de l'OMS.

Le voyageur

En ce qui concerne le voyageur, un certain nombre d'états demandent un certificat de vaccination anti-amaril dûment authentifié sur un carnet de vaccination international, au contrôle sanitaire aux frontières (Tableau n° 1). Il peut également être exigé chez les voyageurs venant d'une zone d'endémie (Amérique latine, Afrique) ou allant dans une zone indemne de fièvre jaune mais où le vecteur est présent (Asie du sud-est). Cette vaccination individuelle n'est effectuée que dans les centres de vaccination agréés par le ministère de la santé.

La fièvre jaune reste un problème de santé publique mondiale. Les migrations rapides de population peuvent remettre à tout moment sur le devant de la scène, cette endémie meurtrière. Le voyageur doit être protégé efficacement par la vaccination.

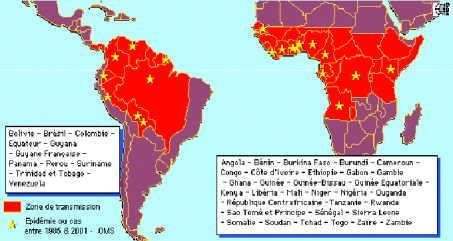

Liste des pays concernés par la vaccination contre la fièvre jaune

Afrique

Amérique latine

Afrique

Amérique latine

Afrique

Amérique latin

Pays où la vaccination est obligatoire :

Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Centrafrique, Congo, République démocratique du Congo, Côte d'Ivoire, Gabon, Ghana, Liberia, Mali, Niger, Rwanda, Sao Tomé et Principe, Togo.

Guyane française.

Pays où la vaccination contre la fièvre jaune est recommandée :

Angola, Burundi, Ethiopie, Gambie, Guinée (Conakry) Guiné Bissau, Guiné équatoriale, Kenya, Mauritanie, Nigeria, Ouganda, Sénégal, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Tanzani, Tchad.

Bolivie, Brésil, Colombie, Equateur, Guyana, Panama, Pérou, Surinam, Trinidad et Tobago, Venezuela.

Pays où la vaccination est obligatoire si le voyageur vient d'une zone d'endémie :

Afrique du Sud, Algérie, Cap-Vert, Djibouti, Erythrée, Egypte, Lesotho, Libye, Malawi, Madagascar, Mauritanie, Mozambique, Namibie, Swaziland, Zambie.

Argentine, Bahamas, Guatemala, Haïti, Honduras, Jamaïque, Mexique, Nicaragua, Paraguay.

Pause exceptionnelle de votre newsletter

En cuisine avec le Dr Dominique Dupagne

[VIDÉO] Recette d'été : la chakchouka

Florie Sullerot, présidente de l’Isnar-IMG : « Il y a encore beaucoup de zones de flou dans cette maquette de médecine générale »

Covid : un autre virus et la génétique pourraient expliquer des différences immunitaires, selon une étude publiée dans Nature