Message

La physiopathologie du prurit reste encore pour une grande part hypothétique. Le « message » prurigineux naîtrait quelque part autour de la jonction dermo-épidermique, puis serait véhiculé par des fibres nerveuses plus ou moins spécifiques, selon un cheminement parallèle aux voies nociceptives. Il est d'ailleurs fort intéressant de souligner l'existence d'une interconnexion de ces deux réseaux sensoriels, l'activation de la voie nociceptive inhibant celle du prurit.

Le déclenchement du symptôme prurigineux implique par ailleurs divers médiateurs et si l'histamine est de loin le mieux connu, ce n'est ni toujours le cas ni le seul. Parmi les autres médiateurs en cause, on pourra citer la substance P, la sérotonine, les prostaglandines, les morphiniques naturels, le VIP, la somatostatine, enfin certaines cytokines comme l'IL2 et l'IFN alpha.

Ainsi, le prurit n'est-il pas, semble-t-il, une « petite douleur ».

La décortication de ce symptôme fonctionnel plurivoque passe par un entretien et un examen soigneux, visant, d'une part, à en apprécier l'intensité et, d'autre part, à en livrer les clés diagnostiques.

L'interrogatoire

s'attachera surtout à préciser, outre son début (aigu ou insidieux), son horaire (toujours plus marqué le soir) ou encore d'éventuels facteurs aggravants (contact avec l'eau, par exemple) :

– son ancienneté, car, au-delà de six semaines, il s'agit d'un prurit chronique ;

– son éventuel caractère collectif ;

– le contexte général de sa survenue (maladie générale connue, grossesse, prise médicamenteuse, terrain atopique, voyage à l'étranger, altération de l'état général…) ;

– sa sévérité et son retentissement sur le sommeil, l'humeur, la vie familiale et professionnelle.

L'examen clinique

complet devra, quant à lui, répondre à plusieurs objectifs :

– préciser la topographie du prurit, car l'analyse d'un prurit localisé à une zone donnée restreinte n'est pas celle d'un prurit diffus ;

– analyser, quand il y en a, les lésions cutanées associées, afin de faire la part des lésions cutanées dites spécifiques et des lésions secondaires résultant du grattage lui-même, sans présager de son origine (stries de grattage, prurigo, excoriations, lichénification).

Étiqueter

Au terme de cette première étape, il est en général possible d'étiqueter plus finement le symptôme prurigineux.

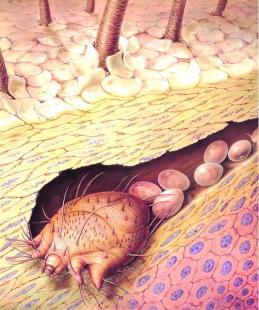

Le diagnostic est assez simple lorsque le prurit s'inscrit dans le cadre d'une dermatose prurigineuse aisément reconnaissable : eczéma, urticaire, lichen plan, gale sarcoptique, varicelle… Soulignons à ce sujet que certaines dermatoses réputées peu prurigineuses, telles que le psoriasis ou l'acné, peuvent l'être chez un sujet donné, soit du fait de leur caractère excorié, soit du fait d'une grande variabilité interindividuelle.

Un prurit localisé pose également en général peu de difficultés diagnostiques : à la nuque et au cuir chevelu, on évoque une pédiculose ; au niveau anal, une oxyurose ou une autre pathologie proctologique.

Mais, aux antipodes de ces situations simples,

il arrive aussi que le prurit apparaisse tel un symptôme « nu », que ni l'entretien ni la clinique ne peuvent vraiment expliquer. Tout juste retrouve-t-on une prise médicamenteuse, dont on sait qu'elle peut engendrer un prurit isolé, sans toxidermie, et ce plusieurs mois ou années après son instauration. Parfois, retrouve-t-on quelques « erreurs » dans les habitudes d'hygiène (toilettes trop fréquentes, usage de savons détergents…). Mais ces prurits sine materia, en général diffus et chroniques, peuvent aussi révéler, accompagner ou annoncer une pathologie interne, et ce dans 10 à 50 % des cas, selon l'exhaustivité du bilan effectué. Il en est ainsi de l'insuffisance rénale, cause classique de prurit. Ce symptôme est cependant rarement révélateur puisqu'il ne concerne que les stades terminaux de l'insuffisance rénale chronique, chez des sujets souvent d'ores et déjà en cours d'hémodialyse.

En revanche, le prurit de la cholestase peut précéder les autres manifestations cliniques et révéler une hépatopathie. À noter que ni l'hémochromatose ni l'hépatopathie alcoolique ne semblent donner de prurit.

Les maladies hématologiques sont également très fréquemment «pruritogènes», ce symptôme les devançant parfois de plusieurs années. Dans la maladie de Hodgkin, tout particulièrement, le prurit est un signe précoce, révélateur et de mauvais pronostic. Dans la maladie de Vaquez, il peut exister un prurit à l'eau. Les cancers solides, en revanche, sont rarement à l'origine de prurit chronique, si ce n'est par voie indirecte (obstruction des voies biliaires, sécrétion de parathormone).

Les prurits endocriniens incluent celui de la grossesse, des dysthyroïdies et des dysparathyroïdies, le diabète ne pouvant en général, à lui seul, être incriminé.

La carence martiale est aussi grande pourvoyeuse de prurit, à elle seule ou via une néoplasie qu'elle signale.

Enfin, les prurits infectieux occupent une place non négligeable. La gale sarcoptique peut revêtir l'aspect d'un prurit sine materia, car elle est souvent paucisymptomatique chez les sujets à l'hygiène rigoureuse. La toxocarose, helmintiase zoonique transmise par les animaux de compagnie, est probablement d'une fréquence sous-estimée. D'autres parasitoses (anguillulose, filariose, oxyurose, larva migrans, bilharziose…) doivent aussi être évoquées, surtout en présence d'une hyperéosinophilie biologique. Enfin, un prurit isolé doit systématiquement faire rechercher une infection par le VIH.

Ainsi, apparaît-il clairement, à la lumière de cette brève revue des causes internes de prurit sine materia, que ce symptôme n'est pas toujours anodin. Aussi est-il licite, même s'il n'existe à ce jour aucun véritable consensus, de proposer, dans ces cas difficiles, un bilan complémentaire minimal, orienté par l'interrogatoire et les données cliniques (cf. encadré).

Au terme de cette démarche, si le prurit n'a pu encore être étiqueté, trois derniers cas de figure restent à évoquer :

–prurit annonciateur d'une pathologie interne à venir, incitant à une surveillance clinico-biologique régulière ;

–prurit des dermatoses bulleuses en phase «prébulleuse», en premier lieu la pemphigoïde bulleuse, imposant une biopsie cutanée avec immunofluorescence directe ;

– prurit psychogène et prurit sénile (diagnostic d'élimination).

Traitement

En terme thérapeutique, le traitement du prurit gagne à être étiologique ou du moins physiopathologique : correction d'une anémie, traitement d'une hémopathie, chélateurs des sels biliaires…

Néanmoins, en traitement d'appoint ou dans les cas où le symptôme rechigne à se laisser étiqueter, le traitement symptomatique se révèle de toute première importance.

Celui-ci passe d'abord par l'éviction de tous les facteurs aggravants. Ainsi vaut-il mieux préférer les douches courtes à l'eau tiède plutôt que les bains chauds, fréquents et prolongés, les savons surgras ou les syndets plutôt que les savons acides détergents, les vêtements amples en coton plutôt que les fibres synthétiques. Il importe également de stopper les applications de topiques irritants inutiles tels que les antihistaminiques, les anesthésiques et les anti-inflammatoires locaux ou encore les antiseptiques ou les lotions alcoolisées. En revanche, les émollients, voire les topiques antiprurigineux (par exemple, à base de glycocolle ou encore de calamine), sont souvent d'une aide précieuse, de même que les dermocorticoïdes, dont l'utilisation doit cependant rester très ponctuelle. Au plan général, les antihistaminiques (anti-H1) représentent le traitement de première ligne bien qu'il ne soit pas efficace dans tous les cas. On utilisera les molécules de seconde génération ou bien les molécules plus anciennes, pour leur effet sédatif ou encore, de façon assez empirique, leur association.

La photothérapie a également un effet antiprurigineux reconnu dans de nombreux tableaux cliniques : prurit de la dermatite atopique, de l'infection par le VIH, prurit rénal et hépatique ou encore prurit sénile.

Au total

Le prurit, maître symptôme de la séméiologie fonctionnelle dermatologique n'est pas toujours aussi anodin qu'il le paraît. Dans bon nombre de cas bien sûr, il fait figure d'épiphénomène, corollaire attendu de sa pathologie causale. Mais le symptôme n'est pas toujours aussi transparent. C'est en particulier le cas quand il se fait l'unique révélateur d'une maladie générale sous-jacente, qu'il peut parfois même précéder de plusieurs mois ou années.

Il est à parier que le prurit révélera peu à peu les clés de sa physiopathologie, autorisant de nouvelles approches thérapeutiques. C'est du moins ce que laisse présager le recours encore très neuf aux antagonistes opiacés à visée antiprurigineux.

Bilan d'un prurit sine materia

Examens complémentaires de «débrouillage»:

numération et formule sanguines, numération plaquettaire ; sédimentation globulaire ; créatininémie ; bilan hépatique ; calcémie, phosphorémie ; glycémie à jeun ; ferritinémie ; T4 libre et TSH ultrasensible ; électrophorèse des protéines plasmatiques ; sérologie VIH1 et 2 de dépistage ; radiographie thoracique.

À compléter selon les éléments cliniques et anamnestiques:

sérologie hépatite VHA, VHB, VHC, toxocarose, parasitose (douve, ascaris...) ; examen parasitologique des selles ; échographie abdomino-pelvienne ; biopsie cutanée.

Le bilan proposé est « communément » admis, mais n'a fait l'objet d'aucun consensus.

Pause exceptionnelle de votre newsletter

En cuisine avec le Dr Dominique Dupagne

[VIDÉO] Recette d'été : la chakchouka

Florie Sullerot, présidente de l’Isnar-IMG : « Il y a encore beaucoup de zones de flou dans cette maquette de médecine générale »

Covid : un autre virus et la génétique pourraient expliquer des différences immunitaires, selon une étude publiée dans Nature