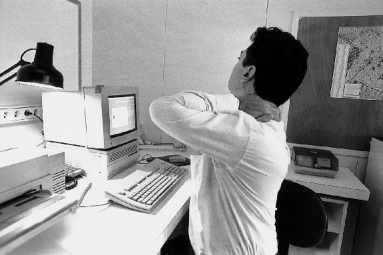

La cervicalgie est une douleur de la région postérieure du cou qui peut s'étendre à l'ensemble des muscles trapèzes et parfois aux omoplates. Pour prendre correctement en charge ces douleurs, il convient d'établir un diagnostic étiologique précis permettant d'adapter le traitement à chaque situation anatomo-clinique, sans oublier de prendre en compte les répercussions fonctionnelles et les facteurs psychologiques liés à ces douleurs.

Affirmer l'origine cervicale d'une douleur du cou ne pose généralement pas de problème. Il faut néanmoins savoir éliminer d'emblée certaines affections loco-régionales, dont l'origine se situe au niveau de la fosse postérieure ou des méninges, du creux sus-claviculaire, ou de la ceinture scapulaire, par exemple.

Une fois que l'on est sûr que les douleurs trouvent leur origine au niveau du cou, il faut dans un deuxième temps éliminer une cervicalgie secondaire ou symptomatique, assez rare, dont l'origine pourrait être inflammatoire, infectieuse ou tumorale, voire traumatique. L'examen clinique attentif doit donc être complété par un bilan de base, comprenant des radiographies du rachis cervical, un hémogramme et une vitesse de sédimentation. Une anomalie de ce bilan initial peut conduire à pousser plus loin les investigations, qu'il s'agisse de l'imagerie avec le scanner, l'IRM ou la scintigraphie osseuse, ou de la recherche d'un syndrome inflammatoire biologique par exemple qui permettront de retrouver l'affection qui est en cause et de guider le traitement. En revanche, s'il n'existe pas d'élément inquiétant, le diagnostic de cervicalgie commune pourra être retenu.

Ces douleurs fréquentes sont le plus souvent dues à des détériorations dégénératives associées au processus arthrosique à partir de la quarantaine, à des microtraumatismes des disques intervertébraux dus à la pratique d'un sport à risque chez un sujet jeune ayant un cou longiligne ou bien encore à des contractures musculaires des trapèzes (torticolis), et parfois à une combinaison de tous ces facteurs.

Dans les cervicalgies aiguës, la priorité est de prendre en charge la douleur. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS), les antalgiques purs et les myorelaxants sont associés au repos et à un collier mousse. Si la douleur ne cède pas, ou en cas de contre-indication aux AINS, les corticoïdes en cure courte (de cinq à dix jours) apporteront le soulagement attendu. Après sédation de la douleur, le travail du kinésithérapeute peut commencer : massage doux et physiothérapie par la chaleur dans un premier temps, suivis d'une rééducation prudente (une dizaine de séances) dès que l'immobilisation n'est plus indispensable.

Les cervicalgies chroniques sont plus difficiles à traiter. La prise en charge des conséquences psychologiques doit être considérée systématiquement. Le traitement de la douleur fait appel aux antalgiques purs, souvent de niveau 2, répartis régulièrement dans la journée, sans attendre la reprise de la douleur. Les AINS et le port d'un collier mousse sont réservés aux poussées aiguës. La kinésithérapie porte essentiellement sur un travail de rééducation et d'hygiène de vie. D'autres moyens comme les cures thermales ou l'acupuncture peuvent également être bénéfiques.

D'après un entretien avec le Dr Albert Haddad, centre Viggo Petersen (Paris)

Pause exceptionnelle de votre newsletter

En cuisine avec le Dr Dominique Dupagne

[VIDÉO] Recette d'été : la chakchouka

Florie Sullerot, présidente de l’Isnar-IMG : « Il y a encore beaucoup de zones de flou dans cette maquette de médecine générale »

Covid : un autre virus et la génétique pourraient expliquer des différences immunitaires, selon une étude publiée dans Nature