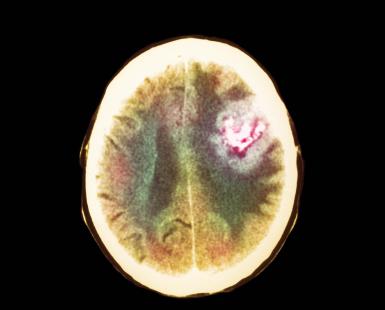

Trois patients atteints d’un glioblastome de mauvais pronostic ont pu bénéficier d’une nouvelle approche visant à protéger la moelle osseuse (MO) des effets toxiques de la chimiothérapie, à savoir une greffe de leurs propres cellules souches hématopoïétiques modifiées ex vivo.

La chimiothérapie anticancéreuse par les agents alkylants provoque une myélosuppression ; celle-ci est associée à une faible expression du gène MGMT codant une enzyme de réparation d’ADN.

Le gène MGMT est activé dans de nombreuses tumeurs cérébrales de grade IV, ce qui réduit l’effet cytotoxique antitumoral des agents alkylants car les lésions d’ADN induites par les agents alkylants sont réparées.

De 50 à 60 % des patients atteints de glioblastome ont une tumeur qui héberge le gène MGMT activé et qui résiste donc à la chimiothérapie. Une approche consiste à administrer de la benzylguanine (qui inhibe le gène MGMT) en combinaison avec l’agent alkylant. Mais cette association est beaucoup trop toxique pour les cellules de la MO, aboutissant à une réduction des doses ou à l’arrêt de la chimiothérapie.

L’approche idéale serait donc de protéger simultanément les cellules de la moelle osseuse. C’est ce qui a été évalué, par une équipe dirigée par le Dr Hans-Peter Kiem (Seattle), chez trois patients atteints d’un glioblastome à haut risque.

Les cellules souches et progéniteurs hématopoïétiques des patients ont été génétiquement modifiées par un vecteur rétroviral exprimant le gène P140K - une version mutée protectrice du gène MGMT ; P140K peut réparer les dégâts causés par la chimiothérapie et il n’est pas affecté par le benzylguanine. Les patients ont ensuite reçu 9, 3 et 4 cycles de chimiothérapie combinant le benzylguanine et le TMZ.

Un patient encore en vie au bout de trois ans

Les 3 patients ont eu une bonne prise de greffe des cellules souches sanguines traitées, et ont pu recevoir jusqu’à 9 cycles de chimiothérapie sans effets néfastes importants. C’est le nombre de cycles le plus élevé qu’un patient avec glioblastome ait jamais pu recevoir. Un des patients est encore en vie presque trois ans après le traitement. Les deux autres sont décédés à la suite d’une progression du cancer, mais ils ont survécu plus longtemps que la durée moyenne de survie atteignant environ treize mois pour ces patients. De plus, le patient survivant n’a pas de progression du cancer et ne présente aucun signe d’effets néfastes significatifs de la thérapie génique.

Toutefois, avec une survie plus longue des patients, il nous faudra surveiller de près la possibilité d’effets néfastes induits par la thérapie génique.

Adair et coll. Science Translational Medicine, 9 mai 2012.

Pause exceptionnelle de votre newsletter

En cuisine avec le Dr Dominique Dupagne

[VIDÉO] Recette d'été : la chakchouka

Florie Sullerot, présidente de l’Isnar-IMG : « Il y a encore beaucoup de zones de flou dans cette maquette de médecine générale »

Covid : un autre virus et la génétique pourraient expliquer des différences immunitaires, selon une étude publiée dans Nature